営業の長田です。柱2本をシロアリに食われてしまい、柱取替えを行なった I 様邸のお話の続きです。

まずは柱を取り替えるため、天井・床を解体します。

営業の長田です。柱2本をシロアリに食われてしまい、柱取替えを行なった I 様邸のお話の続きです。

まずは柱を取り替えるため、天井・床を解体します。

さていよいよ柱の取替えにかかります。柱の両脇にサポートと呼ばれるつっかえ棒を設置し、慎重に柱を

取外します。

このサポートというのはビルやマンションなど鉄筋コンクリート造の建築物を建てる際に使用するもので、

梁や床版(スラブ)の型枠下でつっかえ棒として使います。強度も充分にあり、自由に伸び縮みが出来る

ので、建築業界ではよく使われるものです。いわゆるジャッキと同じですね。

そこに新しい柱を横から挿入し、上下端部を金物で補強します。

反対側の柱も同様に取り替えていきます。

増築時に抜いてしまった部分に新しい柱を設置します。あとは筋交いを入れ金物で補強し、構造躯体を

完成させます。

もうシロアリの被害が起こらないよう、土台・柱・筋交いに防蟻材を塗布しておきます。

さてここから仕上げの工程に移って行きます。続きは次回とさせていただきます。

こんにちは~。営業の長田です。

今回は柱2本をシロアリに食われてしまい、柱取替えを行なった I 様邸のお話です。

I 様邸は築50年以上の建物で、35年ほど前に増築をされたということでした。6帖だった和室を

10.5帖に広げる増築をした際に柱を1本抜いてしまったようで、この抜いてしまった柱の両端部

の柱がシロアリ被害を受けていました。

大地震がきたら、倒壊する可能性が高い状態です。

絵を描くのが趣味で、亡くなったお母様とお姉様の作品の収納場所に困っていたI 様。柱取替

えに伴い、この広い空間を6帖の洋室と絵画を収納するための2段の棚を設置した4.5帖の

納戸として改修することを提案。

増築時に抜かれてしまった柱も復活させ、筋交いも現在の基準に適合するように改修を行な

います。

これがシロアリ被害を受けた柱です。子供の頃食べたウエハースのように中がスカスカになって

しまっています。しかし土台には被害はありません。

昔から土台には防腐防蟻の薬品が塗ってありますので、そこはシロアリも避けていたようです。

薬品が塗っていない柱の下から天井付近まではみごとに食べられてしまっています。

この柱を取り替える方法はその2でお話します。

営業の長田です。今回は目黒区のM様邸のお話です。

M様邸は玄関が一つの二世帯住宅です。 写真向かって右側は2階に上がる階段です。

しかし玄関が一つだったため、二世帯住宅による固定資産税の軽減が受けられず、数年にわたり高い

税金を納めていたそうです。

営業の長田です。

4月7日の表彰式を終え、4月8日は一日自由行動です。LIXILのスタッフの方にご用意

いただいた五つのコースのうち、一つを選んで観光するのですが、私は初沖縄ということ

もあり、絶対に行ってみたかった「美ら海水族館」がコース入っている沖縄北部観光コース

を選択。

糸満市サザンビーチホテルから約1時間半かけて、いざ「美ら海水族館」へ

建物の設計は沖縄県那覇市に本社をおく、株式会社 国建(クニケン)。

エントランス広場の上部は半屋外のパーゴラ大空間が設けられ、ダイナミックなデザインに

なっています。細かいディテールにこだわった外観も、深い庇や雁行した壁面により建物

全体に陰影が創りだされ神殿を思わせるようなファサードになっています。

第10回公共建築賞(2006)の特別賞を受賞しています。

巾21.5m,高さ8.2m,厚さ60cmの大アクリルパネルで設計された大水槽は世界最大級。

8mを超えるジンベエザメの泳ぐ姿は臨場感たっぷりで迫力満点でした。

オキちゃん劇場は子供からお年寄りまで楽しめるイルカショーで有名です。

芸達者なイルカたちのパフォーマンスは一見の価値あり。結構楽しめます。

「美ら海水族館」見学後、バスはエメラルドグリーンの沖縄の海を堪能できる「古宇利オーシャン

タワー」へ。

この日は曇っていて海はどんよりした色。とっても残念。

バスの中ではバスガイドさんが沖縄民謡を三線を使って演奏。とっても上手で拍手喝采。

夕方、バスは糸満に戻り最後の見学地「琉球ガラス村」へ。

ここは沖縄県最大の手作りガラス工房です。琉球ガラスができるまでを間近で体感できます。

初めて来たのに何故か懐かしい感じがする沖縄。

時間はゆっくり流れ、くつろぎ感は最高でした。

次回はプライベートで家族とゆっくり来てみたいですね。また来るぞ

営業の長田です。

4月7日、LIXIL秋のリフォームコンテスト2016の全国表彰式が沖縄で開催され、

糸満市サザンビーチホテルに行ってきました。

リフォームショップで総合ポイントが25位までの会社が表彰されるのですが、当社

は全国で19位で2年連続、3回目の表彰です。

人生初の沖縄がこの表彰式とは本当にハッピー。最高な気分です。

羽田空港 AM8:40発の飛行機で沖縄へ。AM11:30那覇空港に到着。昼食後

ミス沖縄の3名にお迎えされ、ホテルの表彰式会場入り。

いろいろな部門の表彰も含まれているので、2.5時間を越える長丁場の表彰式です。

私は初めての参加で勝手がわからず、かなり緊張しております。

表彰式終了後、同じ会場において懇親会です。初めてお会いする方々でしたが

すぐに打ち解け、会話も弾みます。

この栄誉ある賞をいただけたのも、みなさまのおかげです。

これからも顧客満足を第一に考え、精進していきたいと思います。

今後ともよろしくお願いもうしあげます。

営業の長田です。

だんだん暖かくなり、過しやすい季節になってきましたね。

ところで先日、目黒区リフォーム協会主催の住宅リフォーム相談に相談員として参加して

きました。

これは区内建築関連業者で構成する目黒区住宅リフォーム協会の会員がボランティア

で区民の皆様の建築に関する相談を無料でお受けする会です。

場所は目黒総合庁舎 本館1階 西口ロビーの中です。目黒区総合庁舎で、毎月第2・第4金曜日に開催してます。

(8月第2、12月、1月を除く)(祝日の場合は前日です)

時間は午前10時から午後4時までです。

相談内容は

相談内容は

・耐震工事

・キッチン・浴室・トイレ等水回りの改修

・内装工事、バリアフリー工事

・屋根葺き替え、外装塗装及び防水工事

・新エネルギー機器、省エネ住宅

・その他リフォームに関する全般

ということになっていますが、建築に係る相談は何でも

相談できます。

この日は2件しか相談はありませんでした。

知名度はいまいちのようですが、第三者の建築のプロ

が相談に乗ってくれるので、公平な立場でアドバイスを

受けられます。これは是非活用してほしいですね。

どんな小さな問題でもOKです。

ちなみに目黒区リフォーム協会では月曜日

ちなみに目黒区リフォーム協会では月曜日

から金曜日(祝日は除く)に電話での相談も

受け付けていますよ。

電話 0120-594-888(フリーダイヤル)

時間 午前10時から午後5時まで

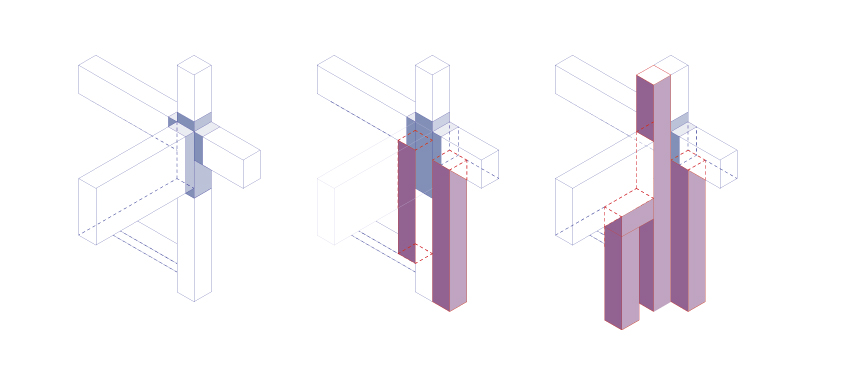

こんにちは~。冬の寒さも一段落し、だんだん過ごし易くなってきましたね~。 今日は池尻のN様邸の腐食した通し柱の取替えのお話です。

N様は昨年、木造3階建ての中古住宅を購入しました。

弊社で内部のリフォームと外部(屋根・外壁)の塗装替えの工事をさせていただきましたが、

工事の途中でバルコニーからの漏水を発見。この漏水により

通し柱が腐食しているのを発見しました。

普通の管柱は梁-梁間をつないでいるので、取替えはさほど難しくないのですが この通し柱は2階~3階までの1本ものなので、簡単には取替えられません。 大工さんと何度も打合せし、周辺の大梁を補強しつつ、この通し柱の横に新設柱 を添える形での補強方法をお客様に提案しました。

お客様から承認をもらい、工事開始!

梁を削ってみると、かなりの腐食状態です。

外周部の梁を補強します。

柱の根元も金物で補強します。

柱の根元も金物で補強します。

既設通し柱に新設柱を添え、中央部の梁も補強し完成です。これで3階からの鉛直 荷重を1階に伝達することが出来、梁補強もばっちりです。

既設通し柱に新設柱を添え、中央部の梁も補強し完成です。これで3階からの鉛直 荷重を1階に伝達することが出来、梁補強もばっちりです。

このようにして見ると簡単に施工してそうですが、実は結構ハードな工事でした。 ここまでの作業で大工さん2~3人で3日かかっています。 梁補強で追加した柱の部分は最終的にデッドスペースにならないよう、物入れとして

梁補強で追加した柱の部分は最終的にデッドスペースにならないよう、物入れとして

活用させました。

しかし、大地震が来る前に補強工事が終って本当に良かったです。これでお客様も 一安心です。

こんにちは、営業の長田です。今回は右官という職業のお話です。 建築業界の中にはいろいろな職種があります。『大工』『足場工』『型枠工』『鉄筋工』などなど・・・その中で床・壁・天井を土やしっくい・モルタル等で塗る職人さんを『左官』といいます。

『左官』があるのに何故『右官』という職種がないのか、前から気になっていたので調べてみました。『右官』という職種は過去には存在したようですが、諸説あり本当のところ、どれが正しいのかは分かりません。どうも有力なのが『右官』=『大工』説です。

かつての木造建築業界は『棟梁(現場監督)』を頭に、主に土関連の仕事を担当する『左官』と木材関連の仕事を担当する『右官』とで役割分担されていました。木材関連の仕事をするのですから、今の『大工』と同じですね。しかし江戸時代頃から棟梁が大工を兼ねるようになり、だんだん『右官』という呼び名が廃れていったようです。 (※『右官』については土木建築の技能職の左官に対して、事務職としての呼称であったとの説ももありましたよ。)

![071205_外壁左官仕上げ009[1]](https://kentec-life.co.jp/blog_dir/wp-content/uploads/2017/01/06a9c5d8b1fe38c2b1a566b60348b9d0-224x300.jpg)

あけましておめでとうございます。営業の長田です。本年も宜しくお願いいたします。

今回は昨年旅行した竹田城跡のお話からスタートです。 時は1443年、山名持豊によって築城されたと伝わる『竹田城』ですが、場所は兵庫県朝来市和田山町にあります。 2012年、高倉健さん主演の映画『あなたへ』のロケ地で雲海に浮かぶ城跡のシーンで有名になり、後に民法の番組で『後世に残したい景色』で紹介されてから大ブレイクしました。日本のマチュピチュとも呼ばれ、幻想的な雲海のシーンが流れる缶コーヒーのCMでもおなじみですね。 (※雲海はいつでも見れるわけではなく、9月下旬~4月上旬で昼間と夜間の温度差が10℃以上ある日の明け方から午前8時くらいまでです。普通のツアーではまず見れません。)

ところで壮大なこの石垣は、安土桃山時代に活躍した『穴太衆(あのうしゅう)』という滋賀県大津市の石工の技術者集団によって施工されています。安土城の石垣を施工したことにより、高い技術を買われ、織田信長や豊臣秀吉らによって城郭の石垣構築にも携わるようになったそうです。その後彼らは全国の藩に召し抱えられ、石垣積みのスペシャリストになっていきます。 本当に雄大で美しいフォルムの石垣は見ていて飽きないです。現在の土木工事で使用するような測量機器や重機・レーザー等がない時代にこれだけみごとな石垣を築造できる技術は『みごと』というほかありません。機会があれば是非見に行ってみてください。

営業の長田です。初めて京都の紅葉を見てきました。

伏見稲荷 千本鳥居

さすがシーズンの京都です。どこに行っても人・人・人。そして外国人の多さにビックリです。

写真は伏見稲荷の千本鳥居の前です。伏見稲荷は全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮で京都随一のパワースポットとも言われています。人が多すぎてつまづかないよう歩いているのが精一杯。下ばかり見ていて紅葉見られず、残念!

南禅寺三門からの紅葉

次に向かったのが南禅寺。日本三大門の一つである三門から見た紅葉は絶景でした。日本三大門というのは、京都 南禅寺(臨済宗)、京都 知恩院(浄土宗)、山梨 久遠時(日蓮宗)だそうです。

境内の中にある天授庵の枯山水も見事。これぞ京都という感じです。JR東海、2013年の『そうだ京都へ行こう!』 のポスターで使われた場所だそうです。南禅院の庭園もすばらしかった!

次回は春、桜のシーズンにでも行って別の京都も満喫してみたいですね。

営業の長田です。今回は『納戸』のお話しをしたいと思います。

新築マンションや中古マンションの広告を見ていると、部屋名によく『納戸』と表記されているのを見かけます。間取りで3LDK+N、または3LDK+S などと記載されますが、Nは納戸の頭文字。Sはサービスルームの頭文字です。Nという表記もSという表記も両方とも納戸を意味するのですが、この『納戸』というのはもともと平安時代の宮中にあった『納殿(おさめどの)』が起源と言われており、『納殿』には金銭や衣装や調度品などが納められていたようで、身分の高い人の家にしかなかった部屋です。

『納戸』と言うと、一般的には中に人が入って歩き回れる収納スペースを意味し、押入や物入と区別します。洋風に言えば『ウォークインクロゼット』のことですね。

でもマンションの広告でよく見かけるのは、普通の洋室と思われるのに『納戸』又は『サービスルーム』などと表記された部屋です。では何故『洋室』と表記しないで『納戸』や『サービスルーム』と表記するのでしょうか?それは建築基準法に多いに関係があります。『洋室』は建築基準法でいう居室に該当するのですが、この居室になってしまうと、床面積の1/7の採光がとれる窓が要求されます。南向きのベランダ側の窓は大きく取れるため南側のお部屋はすべて居室とすることができるのですが、北側(廊下側)などに面するお部屋は、いろいろな制約があり、1/7の有効開口を満足できる窓が設置出来ない場合が多々あります。このとき便利なのが『納戸』という表記なのです。『納戸』と表記することによって、合法に部屋として成立させることができるのです。あくまでも設計上のことなので、ユーザーとしては『物入』としてでなく、子供部屋や寝室で使うことができますが・・

また屋根裏収納やロフトといったスペースも天井高さが低くて使いにくいと思われている方が多いでしょうが、これも建築基準法の床面積や階数に参入されないようにした結果ですね。

何も規制がないと無秩序に建設されてしまう建物に制限をかける建築基準法ですが、昭和25年 に公布されています。たびたび改正が行われ、マイナーチェンジはされてはいるものの、地価の高い都会でも、もう少しフレキシブルに対応できるような、現代にマッチした法律になるよう改正されるといいですね~。

に公布されています。たびたび改正が行われ、マイナーチェンジはされてはいるものの、地価の高い都会でも、もう少しフレキシブルに対応できるような、現代にマッチした法律になるよう改正されるといいですね~。

外壁解体完了

土台アンカーボルトをセット

営業の長田です。今回は横浜市青葉区のS様邸の耐震補強工事のお話です。S様邸は昭和42年に築造された木造平屋の建物です。いつ来てもおかしくない大地震に備え、耐震補強工事を2年前からお考えになっていました。

営業の長田です。今回は横浜市青葉区のS様邸の耐震補強工事のお話です。S様邸は昭和42年に築造された木造平屋の建物です。いつ来てもおかしくない大地震に備え、耐震補強工事を2年前からお考えになっていました。

精密診断の上、補強設計を行い耐震壁をバランスよく配置する設計となっています。今回は住みながらの工事なので、お客様の生活に支障がでないようすべて外壁を補強する形で施工していきます。

まず外壁を解体します。

次に基礎に樹脂アンカーを打ち、土台が引き抜けないようアンカーボルトを施工します。

柱が引き抜けないよう、四隅の柱を金物で補強します。

筋交い取付

筋交いを入れ、筋交い金物で補強します。

構造用合板取付け

厚み9ミリの構造用合板を柱-柱間にセットし、N50釘にて打ち込みます。釘ピッチは@150です。

完成

あとは仕上げの外壁を張って完了です。S様邸では全部で10枚、バランス良くこの耐震壁を設置しました。

真夏の猛暑の中の工事で、職人さんたちもバテバテ。みんな良く頑張りました。

耐震の評点も1.0を超えるので、もう一安心です。大地震が来ないうちに工事が無事完了し、お客様に引き渡すことができて本当に良かったです。

営業の長田です。今回は中目黒のT様邸の瓦屋根葺き替え工事についてお話します。

T様は6月に中古物件を購入しましたが、耐震的に不安なため予算の範囲内でできる限りの耐震補強を行いたいと相談を持ちかけられました。 内装リフォーム済みのきれいな住宅でしたので、再度内装材を壊し、大掛かりな筋交いや合板張りで強い耐力壁を作るのは効率が悪いと判断し、屋根の軽量化を考えました。耐震診断ソフトで計算したところ、既存建物の評点が0.58に対して屋根を軽量化すると0.72まで上がることから、この方法での耐震補強をご提案させていただきました。金額的にも予算内に納まることから、ご契約後、さっそく工事スタート。

一日目:まず安全に瓦を降ろすのに屋根周囲に足場を組立て、ホコリ対策として養生シートを張ります。今回は敷地に余裕があったので、ステージを併設させました。

現況の瓦屋根 屋根周囲に足場組立て

二日目:瓦を一気に降ろし、清掃後、野地板を上張りし、アスファルトルーフィングを敷設します。今回、既存屋根の勾配が緩いため、ルーフィングは2層張りとしています。

瓦撤去状況 瓦撤去完了

野地板施工完了 アスファルトルーフィング施工完了

三日目~屋根の葺き替え工事です。 今回はもとの瓦色に近いケイミュー㈱コロニアルグラッサ:パールグレイ色を選んでいただき施工しています。

コロニアル屋根施工中 屋根工事完了

軒樋を吊りなおし、足場を解体して工事完了です。 今回は天気にも恵まれ、実質6日間の工事期間でした。

屋根の葺き替えは、耐震補強工事には非常に有効な手段です。 また職人さんも家の中に入ることなく工事ができ、工事をする側もされる側(お客様)もあまり気を使うことなく工事が出来ます。

営業部長の長田です。

6月最後の日曜日、紫陽花を見に鎌倉に行ってきました。

JR北鎌倉を下車し『あじさい寺』として知られる人気の明月院を散策。

明月院は1160年に創建。境内には2,500株ものあじさいが咲き誇ります。

多種のあじさいが咲いていますが、やはり私はこのきれいなブルーのヒメアジサイが落ち着いていて好きですね。

天気も良かったので、今年は足を延ばして鎌倉宮までウォーキング。こちらは残念ながら見ごろも終わってしまったみたいでひっそりとしていました。

鎌倉駅から大好きな江ノ電に乗り長谷寺へ。紫陽花ももう終わりに近づいているのに、見物客はものすごい人数。「アジサイの径(こみち)」散策は写真の通り、人の数珠つながり。鎌倉の海と街並みが一望できる「見晴台」もあまりの人の多さに寄り付けず・・・残念。

気を取り直し、今日の散策のメインである最近話題の『極楽カリー』を食べにいざ、和田塚へ。やっとのことでたどり着いたお店はひっそりしていて、なんかいやな予感。定休日は調べてきたはずなので、休みではないはず。しかしドアは閉まったまま。ドア横をよく見ると、SOLD OUTの張り紙が・・・そうここは一日30食限定のお店で売り切れたら店じまいなんだそうです。・・・・残念の二乗。

今日はついていないと思ったが、悪いのは午後から散策に出かけた私。もっと早く来なくては・・・

初めまして

縁あって4月から株式会社ケンテックの一員になりました、営業の長田聖司と申します。

横須賀生まれの横浜育ち。横浜DeNAベイスターズをこよなく愛す、今はやりの『ぽっちゃり系男子(?おっさん)』です。

趣味は映画鑑賞 とゴルフ

建築業界にどっぷり浸かって早35年。設計事務所に長く勤務していたこともあり、得意分野はプラン作り。 お客様のニーズに合わせながらの、自分が本気で住みたくなる住宅をプランニングしているのが、至極の時間。

家族がいつも笑顔で集まれる快適な家づくりを目指し、日夜はげんで行きます。

今後とも宜しくお願いいたします。