「なんだかトイレの床がじわじわ濡れている…」そんな経験はありませんか?見過ごしがちな水漏れは、放置すると床の腐食やカビの原因になりかねません。この記事では、水漏れの原因から応急処置、自分でできる修理方法や費用の目安まで、初めてでもわかりやすく解説します。

トイレの床が水漏れしたときの原因と自分でできる対処法|修理費用と注意点も解説

トイレ水漏れで床が濡れたときの自分での対処法

トイレの床が水漏れで濡れているときの応急処置

まず大切なのは、水の広がりを最小限に抑えることです。タオルや雑巾で床の水を素早く拭き取り、周囲の家具や備品が濡れないように移動させましょう。次に止水栓を閉めて水の供給を一時的に止めてください。止水栓はトイレのタンク横や床近くにあります。水漏れの原因が排水管か給水管かによって処置が異なるため、可能であれば水が漏れている箇所を目視で確認しておきましょう。応急的にビニールテープや防水パテで漏れている部分を仮止めするのも有効です。ただし、完全な修理ではないため長期間そのままにはできません。周囲の床材が水を吸って膨張することもあるので、乾燥機や扇風機で風を当てておくと安心です。初動を素早く行うことで、被害を最小限に抑えることができます。

自分で修理できるケースとできないケースの違い

水漏れの原因によって、DIY修理が可能かどうかが分かれます。たとえば、ナットの緩みや給水ホースの接続不良といった表面的な不具合は、自分で直すことができます。工具が必要な場合もありますが、インターネットや説明書を参考にすれば対応可能なケースが多いです。一方で、便器内部の部品劣化や床下からの水漏れ、排水管の破損といった内部構造に関わる不具合は、素人が無理に手を出すと症状が悪化する恐れがあります。また、床材の腐食やカビなどが見つかった場合は、建材の交換が必要になることもあります。無理に対応しようとせず、不安を感じた時点で専門業者に相談するのが安全です。自分で対応できる範囲を見極めることが、トラブルを長引かせないポイントになります。

修理前に確認すべきチェックポイント

修理を始める前には、いくつかの確認作業が重要です。まず、漏れている水が「透明な水」か「汚れた水」かを確認してください。これは給水側のトラブルか、排水側のトラブルかを見分けるヒントになります。次に、水漏れの発生箇所をできるだけ正確に特定しましょう。便器の下、給水管の接続部、タンク内部などを目視で観察し、水の伝い方や染みの広がりを確認することが大切です。さらに、止水栓を閉めたあとでも水が漏れ続けるかどうかもチェックしておくと、故障の種類がある程度絞り込めます。また、トイレ周辺の床材が浮いていないか、カビ臭がないかなど、床下への浸水被害が広がっていないかも見逃せません。これらの確認を怠ると、修理が二度手間になるだけでなく被害を拡大させてしまうおそれがあります。

トイレ水漏れの原因を見極めてから対処する

じわじわ水漏れする仕組みと発生箇所

じわじわと水が漏れる場合、多くは目に見えにくい場所から少量ずつ水が漏れ出している状態です。こうした漏れは、トイレの構造上の隙間や結露、水滴の伝いなどが関係しています。特に便器と床の間にできたわずかな隙間から水が漏れ続けているケースでは、見た目ではすぐに異常に気づけないこともあります。また、給水管の接続部分やタンクの下部からのにじみ出しも、じわじわと水が溜まる原因のひとつです。時間が経つにつれ、床に水のシミや黒ずみが現れてくる場合もあるため、定期的にトイレの周囲をチェックすることが大切です。わずかな水漏れでも放置すると床材が腐食したり、カビが発生するリスクが高まります。気づいた段階で発生箇所を特定し、早めに対処することがトラブルを最小限に抑えるポイントです。

便器内部の異常が原因となる場合もある

水漏れの原因は、目に見える部分だけではありません。便器の内部構造に異常があることで、水が床へと漏れ出すこともあります。たとえば、タンク内部のフロートバルブや排水弁がうまく閉まらず、水が常に少量流れ続ける状態が続くと、水圧の変化や結露によってじわじわと床が濡れてしまうことがあります。また、タンクと便器の接続部から水が漏れている場合も、外からは気づきにくいことがほとんどです。便器本体のヒビや製品劣化も、見落としがちな原因です。こうした内部の不具合は、分解や交換が必要になるケースも多く、自分での修理が難しい場合があります。異常を感じたら、無理に対応せず専門業者に相談するほうが安全です。放置すれば水道代の増加や床材の損傷につながることもあるため、早めの判断が重要です。

排水パーツやシーリング材の劣化にも注意

トイレの水漏れは、目立たないパーツの劣化によっても引き起こされます。特に注意すべきなのが、排水パーツや便器と床の接続部に使われているシーリング材です。これらは経年劣化によって徐々に密着力が失われ、わずかな隙間から水が漏れ出す原因となります。古い住宅では、使用されているパテやゴムパッキンが硬化して割れたり、縮んだりしているケースも珍しくありません。排水管との接続部のズレや緩みがあると、水が流れるたびに少しずつ染み出すような漏れが起きることもあります。前述の通り、こうした小さな漏れを放置すると床材に悪影響を及ぼします。定期的なメンテナンスや、異常を感じた際の早めの点検が、長期的なトイレの安全と清潔さを守るポイントになります。

トイレ床の水漏れにかかる費用と目安

じわじわ漏れる場合の費用と注意点

じわじわと水が漏れる症状は、一見すると大きな問題には見えませんが、対応が遅れると想像以上の出費につながることがあります。床材の下に水が染み込み、内部の板や断熱材が腐食していた場合、その修復費用は数万円~十数万円に膨れ上がることもあります。軽度なものであれば、パッキンの交換や接続部の締め直しだけで済む場合もあり、その場合の材料費は数百円程度と安価です。ただし、発生箇所の特定が難しいため、無理に解体してしまうと逆に修理が複雑になる恐れもあります。また、漏水によってカビが発生すると、衛生面でのリスクも見逃せません。放置するほど費用も手間も増える傾向があるため、違和感を覚えた段階で一度点検を行うことをおすすめします。初期対応次第で、余計な修繕を避けることができるのがこのタイプの水漏れです。

便器と床の間の修理費用の相場

便器と床の間から水が漏れるケースでは、修理費用は作業の内容によって大きく異なります。もっとも軽度なパッキンやシーリング材の交換で済む場合、5,000円〜1万円前後が目安です。ただし、便器自体の取り外しが必要になると、作業工程が増えるため2万円〜3万円ほどになることもあります。さらに、床材にまで水が染み込んでおり、張り替え作業が発生した場合には、5万円以上の費用がかかる可能性もあります。事前の見積もりを依頼する際は、床下の状態までしっかり確認してもらうと安心です。あわせて、トイレの年数やメーカー部品の在庫状況によっても費用は前後します。見た目では判断できない水漏れもあるため、目視だけで安心せず、必要に応じて専門の業者に依頼することが、後々の出費を抑えるコツになります。

自分で修理する場合と業者依頼の比較

トイレの水漏れ修理は、自分で行う方法と業者に依頼する方法がありますが、それぞれにメリットとリスクがあります。DIYでの修理は費用を抑えられるのが大きな利点です。必要な工具と部品が揃っていれば、1,000円〜3,000円程度で済むこともあります。しかし、漏れの原因が複雑な場合や、作業経験がないと失敗するリスクも高くなります。たとえば便器の取り外しや床材のチェックは専門知識がないと難しく、再発やさらなる破損につながることもあるでしょう。一方で業者に依頼すれば、正確な診断と確実な修理が期待でき、保証がつくこともあります。費用は1万円〜数万円と幅がありますが、安心感や長期的な耐久性を考慮すると合理的な選択です。不安がある場合は、無理をせず専門業者への相談を検討しましょう。

トイレ床の水漏れがたまに起きるときの対応方法

水漏れがたまに起きるのはなぜか

水漏れが常にではなく「たまに」起きる場合、その多くは使用状況や気温、湿度の変化によって引き起こされています。たとえば、便器の接続部分にわずかな緩みがあると、水を流したときだけ水圧がかかり、漏れる現象が発生します。日常的には気づきにくいため、症状が不定期に現れるのが特徴です。また、寒暖差によって配管が膨張・収縮し、一時的に隙間ができることもあります。給水管のパッキンが劣化している場合も、特定の条件下で水がにじみ出ることがあり、原因の特定が難しくなります。こうした現象は放置すると徐々に悪化し、床の変色や腐食につながる恐れがあります。「たまにだから大丈夫」と判断せず、発生のタイミングや箇所を記録しておくと、後の修理や点検時に役立ちます。小さな違和感でも、早めに対応することが大切です。

透明な水がじわじわ漏れる原因と対策

床に広がる水が透明であれば、主に給水系統に関わるトラブルが疑われます。これは、便器内部やタンクからの水が床へ伝わっている状態で、排水系のような臭いや濁りがないため、気づくのが遅れがちです。たとえば、給水ホースの接続部に小さなひび割れや緩みがあると、じわじわと水が漏れ続けることがあります。また、タンクの結露が原因で床が濡れているケースもあり、この場合は周囲の湿度や気温差が影響しています。対策としては、まず接続部分の確認と増し締めを行い、劣化が見られる部品は交換しましょう。結露対策には、断熱材を巻く・換気を強化するなどの工夫も有効です。透明な水漏れは清潔に見えても、床材へのダメージやカビの原因になるため、見逃さないように注意が必要です。

放置するとどうなる?リスクと注意点

水漏れを放置してしまうと、思わぬトラブルに発展することがあります。最も深刻なのは、床下の腐食やカビの発生です。特に木材やクッションフロアなど吸水しやすい素材は、少量の水でも繰り返し染み込むことで変形や黒ずみが生じます。カビは衛生面だけでなく健康被害にもつながるため、家族が使うトイレにとって見過ごせない問題です。また、漏水が長期間続くと、構造材にまで影響を及ぼす可能性があり、大規模な修繕工事が必要になることもあります。さらに、水道代がじわじわ上がっていることに気づかず、後で高額な請求に驚くケースも珍しくありません。些細な水漏れでも「あとで直せばいい」と考えず、できるだけ早めに原因を確認し、必要に応じて専門業者に相談することが、無駄な出費を防ぐための大きなポイントです。

TOTOトイレの水漏れが床に出たときの対応

TOTO製トイレの水漏れで多い症状とは

TOTO製トイレでよく見られる水漏れの症状には、便器と床の接続部からのにじみ、タンク内部の部品不良、給水管の緩みなどがあります。特に多いのが、タンク内部の「排水弁パッキン」や「ボールタップ」の劣化による異常です。これらが正常に機能しないと、水が常に少量ずつ流れ続け、結果として床にじわじわと水が溜まってしまいます。また、TOTO特有の密結型タンクでは、タンクと便器の接続部からの水漏れも頻発します。この部分に取り付けられているゴム製のパッキンが劣化すると、水が隙間から漏れ出してしまいます。症状が軽いうちは目立ちませんが、放置すると床材へのダメージやカビの原因になります。普段から水の流れ方やタンクの音に違和感がないか意識しておくと、早期発見につながります。

TOTOトイレの修理に必要な道具と手順

TOTO製トイレの水漏れ修理を自分で行う場合、用意すべき基本的な道具はモンキーレンチ、ドライバー、止水栓回し、バケツ、雑巾、そして必要な交換パーツ(例:パッキンやボールタップ)です。作業を始める前に、止水栓を必ず閉めてからタンク内の水を抜いてください。次に、タンクや便器のパーツを順番に取り外していき、異常がある箇所を確認します。パッキンやボールタップの劣化が見られたら、新しいものに交換し、元の手順で組み直していきます。作業中に水が漏れることもあるため、バケツや雑巾を近くに置いておくと安心です。また、分解時に順番や部品の位置を写真に撮っておくと、復元の際に迷いません。TOTO製品は構造が比較的シンプルですが、型番によってパーツが異なるため、事前に製品情報を確認しておくことも重要です。

TOTO製と他メーカーの水漏れ対処の違い

TOTO製トイレと他メーカーの製品とでは、水漏れへの対処方法や構造に若干の違いがあります。たとえばTOTOは、日本国内での流通が多く、交換パーツが比較的手に入りやすいという利点があります。また、密結型タンクやウォシュレット一体型など、特有の設計が多いため、専用パーツを使用した修理が求められることがあります。一方、LIXILやINAXなど他の国内メーカーでは、タンクレス設計が主流のモデルも増えており、分解の難易度が高い傾向にあります。さらに、海外製品は構造やサイズ規格が異なるため、国内パーツが適合しないケースも少なくありません。TOTO製は説明書やメンテナンス情報が比較的充実しており、DIY修理に取り組みやすいといえます。ただし、どのメーカーでも型番によって仕様は異なるため、正確な製品情報を確認することが修理成功のカギになります。

まとめ

トイレの床が水漏れする原因は多岐にわたり、早期対応の有無で被害の大きさが大きく変わります。じわじわと漏れる水は見逃しがちですが、放置すれば床材の腐食やカビの発生、さらには高額な修繕費へとつながることも。今回紹介した内容をもとに、まずは発生箇所と状態を冷静に確認し、自分で対応できる範囲を見極めてください。違和感を感じたときこそ、行動すべきタイミングです。将来の安心と住まいの健康のために、今できることを始めましょう。

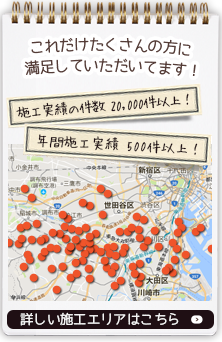

目黒区・世田谷区でリフォームのことならケンテックへお任せください

当社は、目黒区・世田谷区で住宅のリフォームを行っている会社です。

90万人を超える方にご利用いただいているリフォーム会社紹介サイトの「ホームプロ」で10年顧客満足優良会社に選ばれており、お客様に良いサービスを提供し続けていきます。

水回り(キッチン、お風呂、トイレ、洗面所など)、ガス給湯器、エコ内窓、健康建材エコカラット、耐震診断・補強工事、外壁 塗装、全面改装、間取り変更、バリアフリーなどのリフォームをお考えの方は、お気軽にご相談ください。